di Callisto Cosulich*

(Pubblicato sul n. 87 di Amadeus, febbraio 1997)

Pubblicato nel 1997, questo Dizionarietto illustra in forma quanto mai sintetica i gusti,le manie,

i percorsi culturali, talvolta visionari che hanno condizionato i grandi registi (da Altman a Wood)

nella scelta delle musiche per le colonne sonore che spesso hanno contribuito a render popolari i film.

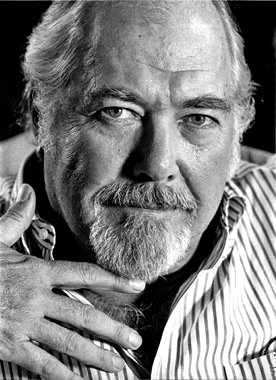

ALTMAN ROBERT

(Kansas City, 20.2.1925 – Los Angeles, 20.11.2006)

«Uso la musica per stimolare… Non so come la radio incida su un pubblico non americano o sul pubblico giovanile americano; so soltanto che incide su di me e questa coscienza l’ho maturata proprio “ascoltando”. Mi pare che siano state stabilite una sensibilità e un’epoca proprio per me». Al binomio «Altman-Musica» si risponde d’istinto Nashville (1975), il film che ha colto il pretesto dell’annuale concorso di country music per comporre una sorta di Requiem in occasione del Bicentenario degli Stati Uniti d’America. Ma la musica di Altman si estende anche al parlato, attraverso una tecnica nuova, già sperimentata nel film precedente, California split (California Poker, 1974), dotando ogni attore di un microfono e piazzando altri microfoni in tutte le fonti sonore dell’ambiente, in modo da ottenere per l’appunto un «Coro parlato», ossia una «Sinfonia» di rumori, di suoni, di voci che a volte si fondono con la musica registrata dal vivo. Altri appuntamenti musicali importanti riservatici da Altman: in A Perfect Couple (Una coppia perfetta, 1979), dove «la musica ha un ruolo di veicolo emozionale e ciascuna tappa della vita della coppia è legata a un brano specifico» (Altman sul n. 226 del mensile Positif), e in Health (1979: «una grande sinfonia parlata, le cui note durano una brevissima frazione di secondo» – Chris Cimino – la Repubblica del 6.6.1982). Altman ha anche girato un «segmento» del «film-opera» Aria (1988) su Les Boréades di Jean Philippe Rameau; infine ha messo in scena nel 1983 The Rake’s Progress di Stravinskij e, nel 1993, ha scritto e poi messo in scena l’opera McTeague di William Baulkin, tratta dal romanzo omonimo di Frank Norris, lo stesso romanzo al quale nel 1924 si era ispirato Eric von Stroheim, per realizzare Greed (Rapacità) uno dei monumenti della storia del cinema cui purtroppo ci resta la versione abbondantemente ridotta.

Al binomio «Altman-Musica» si risponde d’istinto Nashville (1975), il film che ha colto il pretesto dell’annuale concorso di country music per comporre una sorta di Requiem in occasione del Bicentenario degli Stati Uniti d’America. Ma la musica di Altman si estende anche al parlato, attraverso una tecnica nuova, già sperimentata nel film precedente, California split (California Poker, 1974), dotando ogni attore di un microfono e piazzando altri microfoni in tutte le fonti sonore dell’ambiente, in modo da ottenere per l’appunto un «Coro parlato», ossia una «Sinfonia» di rumori, di suoni, di voci che a volte si fondono con la musica registrata dal vivo. Altri appuntamenti musicali importanti riservatici da Altman: in A Perfect Couple (Una coppia perfetta, 1979), dove «la musica ha un ruolo di veicolo emozionale e ciascuna tappa della vita della coppia è legata a un brano specifico» (Altman sul n. 226 del mensile Positif), e in Health (1979: «una grande sinfonia parlata, le cui note durano una brevissima frazione di secondo» – Chris Cimino – la Repubblica del 6.6.1982). Altman ha anche girato un «segmento» del «film-opera» Aria (1988) su Les Boréades di Jean Philippe Rameau; infine ha messo in scena nel 1983 The Rake’s Progress di Stravinskij e, nel 1993, ha scritto e poi messo in scena l’opera McTeague di William Baulkin, tratta dal romanzo omonimo di Frank Norris, lo stesso romanzo al quale nel 1924 si era ispirato Eric von Stroheim, per realizzare Greed (Rapacità) uno dei monumenti della storia del cinema cui purtroppo ci resta la versione abbondantemente ridotta.

Nel 1996 Altman licenzia il suo primo musical, Kansas City, un musical travolgente dal tema fortissimo che lega jazz anni Trenta a gangsterismo e politica elettorale. Qualcosa di simile al cinema si era visto solo in Cabaret (1972) di Bob Fosse

AMELIO GIANNI

(San Pietro Magisano, Catanzaro, 20.1.1945)

«All’origine di ”La morte al lavoro” ci sono tre elementi in diversa misura suggestivi: una frase di Cocteau che ha dato il titolo, un racconto di Ewers che ha offerto lo spunto, la scelta delle musiche che ha suggerito, come dire, l’aria del racconto. È uno dei pochi casi di colonna sonora scelta prima di costruire le immagini e non viceversa. In un film sul cinema e sulla morte – la morte di un certo cinema e il “morire di cinema”- niente mi è sembrato più adatto delle tenere, deliranti composizioni che Bernard Hermann ha scritto per Hitchcock e pochi brani hanno la forza evocativa di The Kid e Dancing in the Dark». La morte al lavoro (1978) non è l’unico film di Amelio in cui la colonna musicale assume una importanza decisiva. In tutti i film del cineasta calabrese la musica sottolinea il significato ultimo delle immagini, sia quando preesiste alla parte visiva (Bernard Hermann, Bach, Beethoven, Mozart, Fauré, i Tangerine Dream, Rondini al nido, Mina, Gianna Nannini ecc.), sia quando è composta espressamente da Franco Piersanti, musicista che ha dato il meglio di sé proprio collaborando con Amelio. La scelta prescinde da una idea astratta di qualità: vuole solo che sia funzionale al tema trattato. Esemplare sotto questo profilo la colonna musicale di Il ladro di bambini (1992): la musica composta da Piersanti evoca il Terzo Mondo; le TV perennemente accese «vomitano» ciò che di peggio impera nel canzoniere patrio; insieme, contribuiscono come meglio non potrebbero a fotografare il degrado del «Bel Paese». Amelio ha anche messo in scena Il tabarro che con La fanciulla del West è la più «cinematografica delle opere di Puccini».

La morte al lavoro (1978) non è l’unico film di Amelio in cui la colonna musicale assume una importanza decisiva. In tutti i film del cineasta calabrese la musica sottolinea il significato ultimo delle immagini, sia quando preesiste alla parte visiva (Bernard Hermann, Bach, Beethoven, Mozart, Fauré, i Tangerine Dream, Rondini al nido, Mina, Gianna Nannini ecc.), sia quando è composta espressamente da Franco Piersanti, musicista che ha dato il meglio di sé proprio collaborando con Amelio. La scelta prescinde da una idea astratta di qualità: vuole solo che sia funzionale al tema trattato. Esemplare sotto questo profilo la colonna musicale di Il ladro di bambini (1992): la musica composta da Piersanti evoca il Terzo Mondo; le TV perennemente accese «vomitano» ciò che di peggio impera nel canzoniere patrio; insieme, contribuiscono come meglio non potrebbero a fotografare il degrado del «Bel Paese». Amelio ha anche messo in scena Il tabarro che con La fanciulla del West è la più «cinematografica delle opere di Puccini».

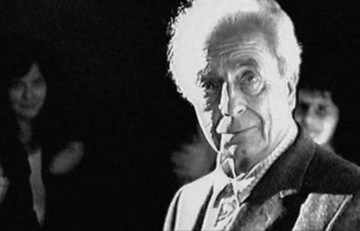

ANGHELOPOULOS THEODOROS (Theo)

(Atene, 27.4.1935 – Pireo, 24.1.2012)

«Rientravo dalla Francia e immaginavo un film come A hard Day’s Night (Tutti per uno, 1963 di Richard Lester con i Beatles). Si trattava di un gruppo di musicisti pop. C’erano le canzoni di Vangelis Papatonassiu, poi finito in Francia in un gruppo chiamato Afrodite’s Child. Si voleva fare una commedia musicale con pretesto politico…» Pochi sanno che l’opera prima del maggiore regista greco doveva essere Forminz Story, un musical che fu interrotto dal produttore alla visione dei primi «giornalieri». Probabilmente per motivi politici, anche se la ragione addotta fu il non essersi intesi sul genere: il produttore avrebbe voluto «una commedia alla greca».

Pochi sanno che l’opera prima del maggiore regista greco doveva essere Forminz Story, un musical che fu interrotto dal produttore alla visione dei primi «giornalieri». Probabilmente per motivi politici, anche se la ragione addotta fu il non essersi intesi sul genere: il produttore avrebbe voluto «una commedia alla greca».

In tutti i primi film di Anghelopulos la musica resta comunque legata alla politica. Per questo si fonda in massima parte su canti popolari e su danze d’epoca. Ma dal 1984, precisamente a partire da Jaxidi sta Kithira (Viaggio a Citera), il regista modifica la propria tematica: la sua visione del mondo si fa più disincantata, il costante tema del viaggio acquista una evidenza maggiore, il commento musicale viene affidato alla compositrice greca Eleni Karaindrou, che ha studiato etnomusicologia, orchestrazione e direzione d’orchestra a Parigi, una collaborazione che inizia prim’ancora delle riprese cinematografiche.

I temi musicali, infatti, sono individuati alla lettura del copione. In certi film la musica acquista un valore quasi metafisico. «Bisogna fare silenzio per sentire la musica dietro la pioggia che cade», dichiara il deputato di Il passo sospeso della cicogna (1991), al momento di rinunciare all’incarico politico e scomparire dalla circolazione.

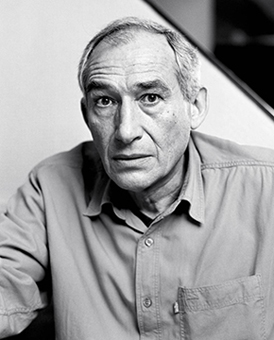

ANTONIONI MICHELANGELO

(Ferrara, 29.9.1912 – Roma, 30.7.2007)

«Personalmente sono mollo restio mettere musica nei film, proprio perché sento il bisogno di essere asciutto, dire le cose il meno possibile e col minor numero di mezzi. E la musica è un mezzo in più. Io ho troppa fiducia nell’’efficacia, nel valore, nella forza, nella suggestività dell’immagine, per credere che l’immagine non possa fare a meno della musica». Ma quando Michelangelo Antoniani usa questo «mezzo in più» colpisce quasi sempre nel segno. Tanto vero che il binomio «Antonioni-Fusco», durato fino a Il deserto rosso (1964), praticamente dagli esordi del regista alla scomparsa del compositore, rimane uno dei più significativi del cinema italiano, pari agli altri riuscitissimi binomi «Fellini-Rota» e «Leone-Morricone». Naturalmente l’uso della musica che Antonioni impone è quanto mai sobrio. I suoi film non conoscono la grande orchestra: prediligono lo strumento solo (1957: lo stupendo Leitmotiv per pianoforte, composto da Giovanni Fusco eseguito da Lya De Barberis nel Grido) tutt’al più i piccoli complessi (1953: il quintetto di sassofoni e Armando Renzi al piano in La signora senza camelie). In ogni caso Antoniani non cerca l’aiuto della musica, per «creare atmosfera». La musica deve essere appunto un di più, deve esprimere il «tema invisibile» del film qualcuno lo chiama la sua anima sonora». E la scelta non è mai accademica: svaria dalla musica atonale alla popular music. Quest’ultima ha finito per prevalere nei suoi ultimi film, da Zabriskie Point (1970) ad Al di là delle nuvole (1995), ma è stata usata sempre con parsimonia, in netta controtendenza rispetto la moda attuale che insiste a coprire di note l’intero manto sonoro delle pellicole.

Ma quando Michelangelo Antoniani usa questo «mezzo in più» colpisce quasi sempre nel segno. Tanto vero che il binomio «Antonioni-Fusco», durato fino a Il deserto rosso (1964), praticamente dagli esordi del regista alla scomparsa del compositore, rimane uno dei più significativi del cinema italiano, pari agli altri riuscitissimi binomi «Fellini-Rota» e «Leone-Morricone». Naturalmente l’uso della musica che Antonioni impone è quanto mai sobrio. I suoi film non conoscono la grande orchestra: prediligono lo strumento solo (1957: lo stupendo Leitmotiv per pianoforte, composto da Giovanni Fusco eseguito da Lya De Barberis nel Grido) tutt’al più i piccoli complessi (1953: il quintetto di sassofoni e Armando Renzi al piano in La signora senza camelie). In ogni caso Antoniani non cerca l’aiuto della musica, per «creare atmosfera». La musica deve essere appunto un di più, deve esprimere il «tema invisibile» del film qualcuno lo chiama la sua anima sonora». E la scelta non è mai accademica: svaria dalla musica atonale alla popular music. Quest’ultima ha finito per prevalere nei suoi ultimi film, da Zabriskie Point (1970) ad Al di là delle nuvole (1995), ma è stata usata sempre con parsimonia, in netta controtendenza rispetto la moda attuale che insiste a coprire di note l’intero manto sonoro delle pellicole.

ASSAYAS OLIVIER

(Parigi, 25.1.1955 )

«Sono sensibile alle parole e ancor più alle voci. Una voce che suona giusto, mi colpisce: nel rock, come nel cinema, m’accorgo subito quando si suona falso, quando i sentimenti sono espressi in modo artificiale, fabbricato, prevedibile. Se il suono è giusto, se il sentimento è vero, in me l’emozione nasce immediatamente, un’emozione per le cose semplici, in genere mollo primitive, con tutto ciò che questo implica sul piano del gusto per melodie facili, quelle che provengono più direttamente dal canto popolare, addirittura dal folklore». Oliver Assayas, uno dei talenti più sicuri del nuovo cinema francese, è come si sarà capito dalle sue parole un patito del rock. È una passione che nasce in lui adolescente, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, una passione di natura anche politica, di opposizione al gauchisme allora imperante tra la gioventù d’oltralpe, che – a suo avviso – riposava su una teoria senza rapporto col reale, su un linguaggio privo di palpabilità, «dagli obiettivi grigiastri e imprecisi».

Oliver Assayas, uno dei talenti più sicuri del nuovo cinema francese, è come si sarà capito dalle sue parole un patito del rock. È una passione che nasce in lui adolescente, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, una passione di natura anche politica, di opposizione al gauchisme allora imperante tra la gioventù d’oltralpe, che – a suo avviso – riposava su una teoria senza rapporto col reale, su un linguaggio privo di palpabilità, «dagli obiettivi grigiastri e imprecisi».

Il rock lo aveva aiutato a vivere prim’ancora che si appassionasse al cinema, dove approdò come critico ai Cahiers du Cinéma.

Il destino volle che, al passaggio di Assayas dalla macchina da scrivere alla macchina da presa, il rock avesse perduto la sua forza primigenia, fosse divenuto manierato, gonfiato in una parola artificiale, né più né meno dei film di cui il neoregista durante la sua militanza critica. Forse per questo i primi suoi film – Désordre (1986), L’enfant d’hiver (Il bambino d’inverno, 1989) e Paris s’éveille (Contro il destino, 1991) – ne fanno un uso molto parsimonioso. In questo senso Assayas fa il paio con Michelangelo Antonioni: dev’essere il riflesso della dimensione interiore dei personaggi.

AVATI GIUSEPPE (Pupi)

(Bologna, 3.11.1938)

«Io vado per tentativi. Brancolando all’inizio nel buio, cercando di coniugare ciò che via via sta componendosi sulla pagina con un ragtime o con una pavane. Così, attraverso un lento cammino, fatto soprattutto di ripensamenti, si arriva a quel “suono” che riconosci, che per ragioni misteriose, insondabili, senti affine a ciò che stai narrando». Musicista fallito, cultore del jazz tradizionale, arrivato al cinema dopo aver fatto il venditore di surgelati, grazie alle affinità musicali che lo legavano a Romano Mussolini, un tempo produttore estemporaneo di film di serie B, Pupi Avati si è pian piano costruito una posizione di assoluto rispetto nell’ambito del cinema italiano, difendendo la propria indipendenza (artistica ed economica) con una determinazione che non ha eguali se non in Nanni Moretti.

Musicista fallito, cultore del jazz tradizionale, arrivato al cinema dopo aver fatto il venditore di surgelati, grazie alle affinità musicali che lo legavano a Romano Mussolini, un tempo produttore estemporaneo di film di serie B, Pupi Avati si è pian piano costruito una posizione di assoluto rispetto nell’ambito del cinema italiano, difendendo la propria indipendenza (artistica ed economica) con una determinazione che non ha eguali se non in Nanni Moretti.

Avati non ha mai nascosto le sue origini musicali. Al contrario le ha messe a frutto in una serie di film e di sceneggiati televisivi dal taglio scopertamente autobiografico. Tuttavia fin qui siamo nell’ordinaria amministrazione (anche se il film musicale non rientra nelle pratiche abituali del cinema italiano. Sorprendono invece certe libertà che Avati si è preso nella seconda parte della sua carriera: realizzando un film sull’adolescenza di Wolfgang Amadeus Mozart (Noi tre), 1984 dove le musiche sono di Riz Ortolani; non disdegnando gli accordi elettronici per la colonna sonora di Magnificat (1993), ambientato nel l’Alto Medioevo («Sovrapponendo alle immagini del film musiche medievaleggianti, tutto diveniva improbabile», confesserà); usando il preludio del Parsifal come leitmotiv di L’amico d’infanzia (1993), un thriller ambientato a Chicago. dove uno s’attende i rituali bop, coll e modern jazz. Anche Bix (1991), che dovrebbe ripercorrere la vita del famoso cornettista bianco Leon Bismarck Beiderbecke, prende le distanze dal tradizionale film biografico, per trasformarsi in qualcosa di simile a un film inchiesta, dove la musica e ricostruzione d’epoca (i roaring twenties) sono totalmente subordinate alle finalità dell’autore.

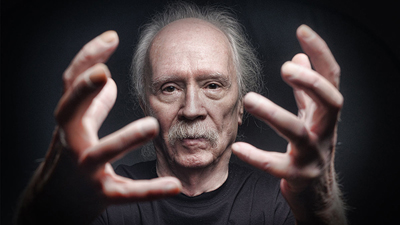

CARPENTER JOHN

(Carthage, New York, 16.1.1948)

«Un film è una combinazione d’immagini, effetti sonori e musica… Preferisco fare tutto da solo; so esattamente ciò che voglio. Se lo potessi, andrei addirittura a sviluppare la pellicola! È l’unità dell’insieme dei fattori che crea l’emozione, che v’induce a pensare che state vedendo di più di quanto in realtà mostra lo schermo; è la musica che crea la narrazione, che provoca le vostre sensazioni e che vi conduce per mano lungo la vicenda. Non so esprimerlo meglio di così, il fatto è che, quando compongo la musica per i miei film, provo la sensazione di ciò che è giusto. In una sequenza so ciò che dev’essere e dove, senza riuscire a spiegarmi il perché». Una dichiarazione di «autorialità» così radicale non l’avrebbe fatta nemmeno Chaplin. Eppure Carpenter non s’inchina di fronte al cinema d’autore. «Quando ero ragazzo», ha rivelato a Olivier Assayas, «gli unici film reputati realmente artistici erano europei, quelli di Bergman e di Fellini. Tutto ciò che proveniva da Hollywood era merda. Ho presto compreso che non era vero che i più grandi cineasti venivano proprio da Hollywood». Così fu che il suo punto di riferimento divenne Howard Hawks, il più indefinibile regista di Hollywood. Il suo accanito «fai da te» deriva dall’essersi mosso sempre nel B-movie, dove si può godere di maggiore indipendenza, ma anche cadere in mano a collaboratori mediocri. Come Chaplin, Carpenter si limita a inventare motivi che poi altri trascrivono in note. Tutto deve confluire nel ritmo del racconto che confina con quello del tempo reale. Anche se i suoi film hanno quasi sempre un contenuto orrorifico-fantastico. Salvo errore, Carpenter è ricorso una sola volta a un musicista diverso. Fu in occasione di The Thing (La cosa, 1982), il suo film più costoso e ambizioso, decisamente di serie A. Chiamò Ennio Morricone; gli portò a Roma la copia-lavoro, priva di effetti sonori; non gli chiese nulla, talché Morricone, a evitare discussioni, inviò a Los Angeles parecchie partiture espressamente composte, lasciandogli piena libertà di scelta. Carpenter scelse quella infarcita di effetti elettronici, cioè una musica che, secondo Morricone, avrebbe potuto tranquillamente comporre da solo.

Una dichiarazione di «autorialità» così radicale non l’avrebbe fatta nemmeno Chaplin. Eppure Carpenter non s’inchina di fronte al cinema d’autore. «Quando ero ragazzo», ha rivelato a Olivier Assayas, «gli unici film reputati realmente artistici erano europei, quelli di Bergman e di Fellini. Tutto ciò che proveniva da Hollywood era merda. Ho presto compreso che non era vero che i più grandi cineasti venivano proprio da Hollywood». Così fu che il suo punto di riferimento divenne Howard Hawks, il più indefinibile regista di Hollywood. Il suo accanito «fai da te» deriva dall’essersi mosso sempre nel B-movie, dove si può godere di maggiore indipendenza, ma anche cadere in mano a collaboratori mediocri. Come Chaplin, Carpenter si limita a inventare motivi che poi altri trascrivono in note. Tutto deve confluire nel ritmo del racconto che confina con quello del tempo reale. Anche se i suoi film hanno quasi sempre un contenuto orrorifico-fantastico. Salvo errore, Carpenter è ricorso una sola volta a un musicista diverso. Fu in occasione di The Thing (La cosa, 1982), il suo film più costoso e ambizioso, decisamente di serie A. Chiamò Ennio Morricone; gli portò a Roma la copia-lavoro, priva di effetti sonori; non gli chiese nulla, talché Morricone, a evitare discussioni, inviò a Los Angeles parecchie partiture espressamente composte, lasciandogli piena libertà di scelta. Carpenter scelse quella infarcita di effetti elettronici, cioè una musica che, secondo Morricone, avrebbe potuto tranquillamente comporre da solo.

CORNEAU ALAIN

(Meung-sur-Loire, 7.8.1943 – Parigi, 30.8.2010)

«Non ho mai fatto un film senza la sua musica, senza fare un montaggio ai miei occhi musicale. Ho fatto dei tentativi molto diversi, molto caotici con musiche differenti». Prima di iscriversi all’IDHEC (la scuola parigina di cinema), Corneau era stato musicista jazz e aveva suonato per qualche tempo negli USA in orchestre del luogo. E che la musica assumesse particolare importanza nel suo cinema, fu evidente sin dal suo primo film, France, Société Anonime, saggio di fanta-sociologia, uscito nel 1974 (in Italia, con lo stesso titolo, fece solo una breve apparizione), per il quale Mireille Amiel scrisse su Cinéma 74:

Prima di iscriversi all’IDHEC (la scuola parigina di cinema), Corneau era stato musicista jazz e aveva suonato per qualche tempo negli USA in orchestre del luogo. E che la musica assumesse particolare importanza nel suo cinema, fu evidente sin dal suo primo film, France, Société Anonime, saggio di fanta-sociologia, uscito nel 1974 (in Italia, con lo stesso titolo, fece solo una breve apparizione), per il quale Mireille Amiel scrisse su Cinéma 74:

«L’utilizzazione della musica, in aperta rottura con ogni riferimento al realismo (con tendenza al ritornello, al ritmo ossessivo, con calcolate concessioni all’esotismo), meriterebbe una più lunga analisi». Corneau, inizialmente votatosi al film poliziesco, adoperava spesso e volentieri brani classici del jazz, suonati ora da Duke Ellington, ora da Gerry Mulligan, sicché fece sorpresa il suo improvviso abbandono del cinema d’azione per abbracciare un altro di specie squisitamente letteraria, ricorrendo a testi di Tabucchi e Quignard. «Prima», ha spiegato, «descrivevo un mondo maggiormente simbolico. Non so cosa sia una rivoltella, non mi ha mai interessato. Ma la rivoltella mi divertiva come simbolo. Mentre oggi affluiscono davanti alla mia cinepresa degli oggetti culturali o plastici che hanno formato da sempre il tessuto della mia vita: l’India in Nocturne indien (Notturno indiano, 1989) e la musica in Tous les matins du monde (Tutte le mattine del mondo, 1991), che mi consentono di piazzare dinanzi all’obiettivo qualcosa che è stato il mio quotidiano fin dall’adolescenza». E, aggiunge, passare dal jazz americano al barocco francese non costituisce una frattura: in entrambe le musiche l’improvvisazione del solista e l’arabesco hanno una importanza capitale. Così come non deve meravigliare l’uso del Quintetto per archi in do maggiore di Schubert a commento di Notturno indiano: a Corneau importava evitare ogni equivoco folkloristico, utilizzando invece la musica a guisa d’interlocuzione in quei passaggi da uno stato d’animo all’altro del protagonista alla ricerca di un amico scomparso, un amico inesistente, poiché in realtà egli stava cercando se stesso. Forse Corneau non è il più folgorante talento espresso dal cinema francese, ma è certamente uno dei pochi che utilizza la musica in modo creativo, mai banale.

**********

*Callisto Cosulich (Trieste, 7 luglio 1922 – Roma, 6 giugno 2015)

È stato uno dei più attenti osservatori del cinema mondiale. Nel corso della sua vita di critico cinematografico (come dimostra la sua pluriennale collaborazione alla rivista Amadeus) ha posto particolare attenzione alle colonne sonore dei film.