Oggi 23 marzo 2024 si è spento a Milano Maurizio Pollini, uno dei più prestigiosi interpreti della musica della nostra epoca. Per rendergli omaggio pubblichiamo, di seguito, la «Laudatio» che Joachim Kaiser, illustre critico musicale, ebbe modo di leggere alla consegna del Gran Premio Siemens che si tenne a Teatro Cuvilliés di Monaco di Baviera, il 12 giugno 1996.

La disciplina e l’anima

In occasione della consegna a Monaco del prestigioso premio all’interprete milanese,

il critico Joachim Kaiser è stato prescelto per la «Laudatio» in suo onore:

un acutissimo contributo alla comprensione del valore del grande pianista.

di Joachim Kaiser

A Maurizio Pollini è stato consegnato il 12 giugno, nel Teatro Cuvilliés di Monaco di Baviera, il premio internazionale Ernst von Siemens per la musica. Questo premio viene assegnato dal 1973 e conta, fra quanti hanno ricevuto il riconoscimento internazionale, sui nomi di Britten, Messiaen, Boulez, Karajan, Bernstein, Rostropovich, Abbado. Insieme a Pollini hanno ricevuto un significativo riconoscimento anche numerosi complessi musicali e due giovani compositori, l’inglese Rebecca Saunders e il tedesco Volker Nickel. Con il premio, Maurizio Pollini ha avuto anche l’omaggio intellettuale di Joachim Kaiser, uno dei massimi critici europei e uno dei più geniali interpreti del pianismo internazionale, la cui «Laudatio» letta al Cuvilliés Theater prima della premiazione, con piacere pubblichiamo in queste pagine. In occasione del premio Siemens, Maurizio Pollini ha tenuto, il giorno prima della cerimonia, un emozionante concerto e ha scelto di rinunciare alla somma (250.000 marchi) che il premio gli assegnava per destinarla ai giovani compositori e alla Nuova Musica.

È per me un momento solenne — intonato a gioia, riconoscenza e affetto — poter rendere onore personalmente in questa occasione, per desiderio dello stesso Pollini, a questo straordinario artista, ed esprimergli le congratulazioni per il meritatissimo Gran Premio Siemens per la Musica. Nessuno ignora quanta felicità, quante iniziative, e anche quante rivelatrici innovazioni e ostinate resistenze il mondo deve a questo artista milanese. I concerti, e per la verità anche i programmi di Pollini, tra Monteverdi e Nono, Beethoven e Schönberg, Chopin e Schumann, sono stati fino a oggi eventi artistici centrali, destinati a lasciare un’impronta. Egli non ostenta mai la sua enorme, impareggiabile tecnica e il suo virtuosismo, ma pone entrambi al servizio di qualcosa di spirituale, di non convenzionale; Pollini dunque non opera per le esigenze dell’industria culturale, ma per il destino della grande musica alla quale cerca di assicurare un presente e un futuro, acutamente avvertito del pericolo del suo deperimento, della sua meccanica ripetitività e della sua sterilità museale. Per questo i concerti di Pollini non sono date qualsiasi in un qualsiasi calendario di manifestazioni, ma molto di più; sono eventi memorabili della nostra vita estetica e intellettuale, esperienze importanti della nostra biografia spirituale. E come un Fischer-Dieskau sarebbe senz’altro diventato ricco e famoso anche se per tutta la vita non avesse cantato altro che la Winterreise e la Schöne Müllerin (pur essendo Fischer-Dieskau curiosissimo e il suo repertorio vastissimo) così Pollini avrebbe potuto assicurarsi la più redditizia delle carriere con un paio di programmi scelti tra gli Studi e i Preludi di Chopin e con un paio di Sonate di Beethoven come la Waldstein e la Hammerklavier nelle quali la sua arte eccelsa rifulge in modo sconvolgente. Ma egli ha evitato ogni routinesca comodità. È cambiato, si è sviluppato. A volte ha scioccato il suo pubblico, per necessità, ma in nessun caso per arroganza. Forse non tutto gli è sempre riuscito. Infatti ha rischiato, ha osato molto. E le sue esecuzioni della seconda Sonata di Boulez, degli Studi di Debussy, del Concerto per pianoforte di Schönberg sono delle vere e proprie rivelazioni. Il suo stile, la modalità dell’interpretazione sono sempre cambiati, mai la sua brama di perfezione, la sua ossessiva concentrazione.

È per me un momento solenne — intonato a gioia, riconoscenza e affetto — poter rendere onore personalmente in questa occasione, per desiderio dello stesso Pollini, a questo straordinario artista, ed esprimergli le congratulazioni per il meritatissimo Gran Premio Siemens per la Musica. Nessuno ignora quanta felicità, quante iniziative, e anche quante rivelatrici innovazioni e ostinate resistenze il mondo deve a questo artista milanese. I concerti, e per la verità anche i programmi di Pollini, tra Monteverdi e Nono, Beethoven e Schönberg, Chopin e Schumann, sono stati fino a oggi eventi artistici centrali, destinati a lasciare un’impronta. Egli non ostenta mai la sua enorme, impareggiabile tecnica e il suo virtuosismo, ma pone entrambi al servizio di qualcosa di spirituale, di non convenzionale; Pollini dunque non opera per le esigenze dell’industria culturale, ma per il destino della grande musica alla quale cerca di assicurare un presente e un futuro, acutamente avvertito del pericolo del suo deperimento, della sua meccanica ripetitività e della sua sterilità museale. Per questo i concerti di Pollini non sono date qualsiasi in un qualsiasi calendario di manifestazioni, ma molto di più; sono eventi memorabili della nostra vita estetica e intellettuale, esperienze importanti della nostra biografia spirituale. E come un Fischer-Dieskau sarebbe senz’altro diventato ricco e famoso anche se per tutta la vita non avesse cantato altro che la Winterreise e la Schöne Müllerin (pur essendo Fischer-Dieskau curiosissimo e il suo repertorio vastissimo) così Pollini avrebbe potuto assicurarsi la più redditizia delle carriere con un paio di programmi scelti tra gli Studi e i Preludi di Chopin e con un paio di Sonate di Beethoven come la Waldstein e la Hammerklavier nelle quali la sua arte eccelsa rifulge in modo sconvolgente. Ma egli ha evitato ogni routinesca comodità. È cambiato, si è sviluppato. A volte ha scioccato il suo pubblico, per necessità, ma in nessun caso per arroganza. Forse non tutto gli è sempre riuscito. Infatti ha rischiato, ha osato molto. E le sue esecuzioni della seconda Sonata di Boulez, degli Studi di Debussy, del Concerto per pianoforte di Schönberg sono delle vere e proprie rivelazioni. Il suo stile, la modalità dell’interpretazione sono sempre cambiati, mai la sua brama di perfezione, la sua ossessiva concentrazione.

Signore e Signori, ancora non ho parlato di ciò che è veramente interessante, ossia delle peculiarità delle interpretazioni di Pollini, delle sue ricerche e delle sue conquiste. Per il momento vorrei delineare in modo molto generale ciò che Pollini significa per il mondo del pianoforte e della musica. Nato nel 1942 a Milano, viene riconosciuto subito e formato come promettentissimo talento. Nel 1960, a soli 18 anni, vince a Varsavia il premio Chopin. Incide subito due dischi di Chopin, il Concerto in mi minore e un paio di assolo. Ma dopo, anziché assaporare e sfruttare il successo, per qualche tempo saggiamente si ritira. Il suo genio non ha bisogno di avere fretta. A quel tempo – consentitemi questo aneddoto, perché non si tratta della solita «veridica storia», ma di qualcosa che è accaduto effettivamente – verso la metà degli anni Sessanta, stavo lavorando al mio libro Grandi pianisti del nostro tempo. Le due incisioni chopiniane di Pollini mi avevano fatto tale impressione che io mi arrischiai a inserire il pianista nel libro senza averlo mai ascoltato in un concerto dal vivo e senza averlo conosciuto di persona. Successivamente, verso la fine degli anni Sessanta, mi trovavo in Sardegna ospite del maestro Abbado, con mia moglie. Conobbi in quell’occasione un giovane italiano, beneducato in modo disarmante, un tantino impacciato.

Joachim Kaiser

Giocammo una veemente partita di ping-pong, uno sport che allora era per me una passione, e in cui mi distinguevo. Per questo ricordo ancora che, con mio disappunto, persi la partita, anche se di poco: 22 a 20 o giù di lì. Chiesi ancora una volta il nome del vincitore. «Pollini», disse il giovane. «Lei ha qualcosa da fare con il Maurizio Pollini che tempo fa ho inserito in un mio libro per due fantastici dischi di Chopin?», domandai. Potete immaginare la conclusione. Da allora seguo immancabilmente Pollini, ho assistito, qui a Monaco, al sorgere del «Miracolo Pollini»; ho sperimentato come, nel suo ardente confronto con Beethoven, al magistrale gusto pianistico egli abbia aggiunto una grandiosa «forza»; come abbia combinato il senso estetico latino con la cruda verità dell’espressionismo; come si sia spinto a volte dal modo virtuosistico-elegiaco fino al limite del tìnnulo strutturalismo; come abbia trovato la via a uno Schubert colto con piena naturalezza nella sua visionarietà; e come infine abbia dominato la Hammerklavier di Beethoven con un furore e una forza manuale che si sarebbero giudicati pressoché impossibili.

Il conferimento di un premio – chi non lo sa – è un momento spiritualmente gratificante, finanziariamente piacevole, quindi assai positivo: un momento di contentezza. Ma forse non è l’occasione più appropriata per parlare – sia pure per accenni leggeri e divertiti – della statura morale e dell’arte di Pollini. La sua enorme capacità manuale, la sua professionalità pianistica, la sua consapevolezza della responsabilità nei confronti sia della storia sia del presente della musica, nei confronti del pubblico come del proprio rango fanno di Pollini un tipo di artista profondamente serio, quasi troppo scrupoloso. Lui non la prende alla leggera. Prima dei concerti è nervosissimo. Sa quello che ci si aspetta da lui. Egli sa che i successi o i fallimenti delle sue esecuzioni non sono giochetti artistici soggettivi, correggibili, scusabili, bensì risposte oggettive a ciò che succede oggi, a ciò che è attualmente possibile. O per l’appunto a ciò che non è più possibile. Pollini non si limita a «suonare». E non si esibisce affatto come virtuoso da favola. Ma sente fino all’estremo, fino alla disperazione, cosa c’è in gioco. Non credo che sia mai esistito o che esistano interpreti più seri di Pollini, di Michelangeli, di Toscanini.

Noi ci facciamo un’immagine falsa dell’intellettualità italiana se pensiamo a gioviali tenori, a raffinati maestri dell’arte di vivere, a folletti incantatori pronti allo scherzo, baci a destra e pacche a sinistra: uomini della tempra Pollini, di Michelangeli, di Toscanini sono di tutt’altro genere: radicalmente alieni da compromessi privi di umorismo come Dante quando di tratta della vocazione essenziale – servire Dio o servire l’arte. Ho già accennato al fatto Pollini è sempre al tempo stesso troppo orgoglioso e troppo modesto per puntare alla vittoria sfruttando solo la sua destrezza manuale. Chi domina in modo così sbalorditivo le pazzesche difficoltà della Sonata n. 2 di Boulez – per eseguire la quale in modo così incredibilmente preciso, in tutta la sua ricchezza polifonica e in tutta la sua sottigliezza sarebbero necessari un cervello elettronico e la mani di un Horowitz – costui, Dio sa se potrebbe domare e cavalcare i cavalli di battaglia del virtuosismo strappando applausi con pezzi come la Rapsodia spagnola di Liszt, Islamey di Balakirew, Gaspard de la Nuit di Ravel, la Suite da Petrouschka di Stravinskij, con l’aggiunta di alcune chicche di Rachmaninov e delle trascrizioni di Godowskij – tutto magari nella stessa serata. Pollini sarebbe in grado di farlo. Ma per simili prodezze agonistiche del pianoforte lui è troppo serio – anche se a volte concede come bis un polpettone virtuosistico à la Petrouschka.

Maurizio Pollini con Claudio Abbado

Pollini è al servizio dell’arte con tale serietà da rinunciare anche a utili manierismi, o per dirla più riguardosamente a contrassegni interpretativi. Tali contrassegni peraltro non hanno nulla di spregevole: il violoncellista Pablo Casals sottolineava le arsi con un sordo grugnito, Schnabel fraseggiava sovente contro l’andamento melodico, Rubinstein aveva un suo tono inconfondibile e l’abitudine, durante il concerto di ergersi alzandosi dalla sedia per ottenere uno speciale effetto di rimbombo. In Pollini non c’è propriamente o comunque non come aura percettibile, quello «stile personale» che impronta l’arte di Rubinstein, di Casals e di Horowitz, e che non è stato coltivato solo da alcuni grandi vecchi fino a Wilhelm Kempff, ma che si è potuto e si può osservare anche in Gould, in Barenboim, in Shukow e Affanassiew. Pollini non aggiunge alle opere qualcosa di speciale ma lo estrae dalle stesse! Se in quella serata è in stato di grazia (perché infine il nostro pianista non è una macchina, ma un essere umano) le composizioni vengono fuori con una verità soggiogante. Si potrebbe definirlo un «concretista» spirituale del pianoforte. In altri termini, egli rappresenta il pezzo pianistico chiaro, motivato, vivace, riccamente sfumato nei particolari – ma non gli contrappone tanto la sua concezione soggettiva quanto la sua perspicacia, la sua acuta sensibilità, la sua gioia per lo slancio impetuoso e la sua schiettezza morale. Nessuno, dopo Lipatti, ha dominato il pianoforte in modo altrettanto animato e naturale. Può darsi, Signore e Signori, che dopo tutto questo alcuni di Loro mi sospettino di non riconoscere a Pollini una personalità carismatica, un ego soggiogante. Posso replicare con due risposte. La prima è la storica frase con cui il grande Backhaus, a chi lo interrogava sui connotati della sua interiorità, rispose tranquillamente: «La mia anima sta nella mia tecnica». La seconda risposta è la seguente: se Pollini mentre suona non si rappresenta sempre in modo estetico, questo non significa davvero che egli non rappresenti nulla. Significa piuttosto che questo artista rende un servizio alle opere col massimo fervore! Nel lasciare un concerto di Pollini, l’ascoltatore non pensa soltanto: è favoloso come suona il pianoforte! Ma sulle ali dell’entusiasmo è condotto da Pollini a intrattenersi intimamente con le opere che il pianista ha eseguito. Esaltare Pollini significa parlare di ciò che egli ha fatto dire a Chopin, a Schumann, a Debussy, a Beethoven e a Schönberg. Mi consentano ora di parlare di alcune mie esperienze relative a interpretazioni di Pollini. Un’impresa ardua. In conclusione tornerò a un discorso più generale e comprensibile.

Pollini deve la sua fama mondiale alla vittoria del concorso di Varsavia, dunque al suo Chopin. E io spesso ho potuto sperimentare in concerti dal vivo più ancora che in alcune delle sue incisioni chopiniane, dove egli in modo troppo veemente combatte per l’Assoluto, ripetendo il medesimo Studio una dozzina di volte fino a farne apparire in pericolo la spontaneità – spesso dicevo ho sperimentato come in concerto riesca a Pollini di rendere gli Studi di Chopin, la Sonata con la Marcia Funebre o la Fantasia in fa minore con tale intensità e purezza da ridurre il pubblico ad ascoltare in un silenzio assoluto, come in trance, abbandonato alla musica. In questi casi Pollini non si propone di conseguire inebrianti successi coi mezzi del mago, del grande charmeur. Egli lascia parlare la musica con forza, con sonorità, ma senza espedienti retorici, combinando nobiltà, gusto e impulso drammatico. Ma quando grandi opere come la Sonata in sì bemolle minore o la Fantasia in fa minore di Chopin vengono fatte parlare in tal modo, risultano irresistibili…

Maurizio Pollini con Pierre Boulez

Pollini una volta ha osservato – naturalmente col massimo rispetto – che l’interpretazione di Horowitz della Sonata gli sembrava troppo violenta, artefatta. Questa musica, disse Pollini in risposta alla mia domanda, è stata composta in modo così elevato e così compiuto che per risultare interessante ed emozionante non ha alcun bisogno di essere forzata e distorta. Ebbene, la Sonata in si bemolle minore pone un problema interpretativo pressoché insolubile. Dopo la Marcia Funebre, coi suoi rulli di tamburo e i suoi slanci, la sua trasognata melodia in pianissimo e la sua monotona evocazione del terrore, Chopin ha composto un Finale che appare inspiegabile. Terzine in presto all’unisono, sotto voce e legate. Qui categorie come «consolazione» e «disperazione» – per reazione al motivo della morte nella Marcia Funebre appaiono fuori questione. E musica cinica? Congedo alla razionalità? Delirio, controsenso, follia? A volte compaiono brandelli di forma. Ma nulla di comprensibile.

Senza colore, senza parole, povero di melodia, delirante: così reagisce il Finale al messaggio di morte della Marcia Funebre. Questo rifiuto di senso non ha nulla a che fare con l’impressionismo, né con i semplici passaggi di uno Studio, e neppure con quel presunto discorrere all’unisono delle due mani come Chopin, beffardamente e non senza ironia dissimulatrice contrassegnò il Finale.

È difficile pensare a questo Finale come a tutto ciò che impensabile, ed è così difficile eseguire per il suo rifiuto di senso. Restare sommessi, senza retorica, rapidi e per così dire spiritualmente morti: un interprete vivo questo non riesce a farlo. Rachmaninov ad esempio ha proiettato nei passaggi di Chopin melodie ebbre che sono altrettanto incongrue rispetto a quel pezzo quanto la melodia dell’Ave Maria di Gounod lo è al Preludio in do maggiore di Bach. Pollini – e questa è un’impresa enorme – riesce a mantenere a rappresentare il vuoto di senso della composizione grazie alla sua sbalorditiva disciplina E quindi egli converte il terrore dell’alienazione nella dimensione del suono, così come Michelangeli non ha rappresentato direttamente la drammaticità della Sonata op. 111 di Beethoven, ma l’ha convertita in puro suono estetico.

Il risultato dell’arte di Pollini è sconvolgente. Egli interpreta la Marcia Funebre come una emozionante scena di dramma musicale. Possente rilievo del rullo di tamburo, inalterabile lucentezza delle modulazioni. Nel Trio non troviamo solo pace celestiale. Ma un etereo riflesso delle cose terrene appena percepite. Questo significa che con lo Chopin perfettamente integro, virile di Pollini non si ascolta solo una musica che attiene alla sensibilità soggettiva, ma che riguarda piuttosto la sfera oggettiva. Nella Sonata in si bemolle minore di Pollini si percepisce – e Chopin in effetti era stato molto vicino a tutto questo sia nella sua disperazione per la caduta di Varsavia sia nella Parigi degli anni Trenta un riverbero della disfatta collettiva della Rivoluzione. E nella Fantasia in fa minore proposta da Pollini a nessuno potrà sfuggire quell’eccitata marcia rivoluzionaria che continua ad affiorare, per cedere alla fine a un fatalistico Finale. Anche la Fantasia in fa minore comincia con una Marcia Funebre. Pollini mantiene saldamente l’inesorabilità del progredire, scopre in Chopin la tensione tra lo splendore aristocratico che noi tanto amiamo e il presagio della catastrofe collettiva che solo un artista d’eccezione riesce a captare e a rappresentare in una tale musica.

Luigi Nono

Istinto, curiosità e tensione conoscitiva hanno impedito a Pollini di diventare unicamente uno specialista di Chopin, come poteva apparire naturale agli inizi della sua carriera. Straordinario, e forse ancora più sorprendentemente rivelatore è stato questo artista anche in ogni suo incontro con Schubert. L’ascolto della grande Sonata in la minore op. 42, della Sonata postuma in si bemolle maggiore, della Wanderer-Phantasie, dava già motivo di entusiasmarci per l’apparizione di un talento fenomenale nel regno del pianoforte. Bastarono poche battute iniziali della Sonata op. 42 e già eravamo affascinati dalla maestria con cui Pollini sfumava via via la tristezza di ogni accordo, dalla discrezione con cui sapeva trarre dal continuo e battente mi della mano sinistra una calma pervasa di inquietudine, un commento psicologico, un disperato battito di cuore. Solo di recente ho compreso quello che Pollini aveva scoperto quando suonò l’Adagio della Wanderer Phantasie «alla breve». Com’è noto il tema dell’opera rappresenta nella sua forma originaria e germinale una citazione dal Lied Der Wanderer: «Die Sonne dünkt mich hier so kalt, die Blüte welk, das Leben alt» (Qui il sole mi appare così freddo, i fiori appassiti, la vita vecchia). Questo dev’essere eseguito contemporaneamente «adagio», dunque molto lentamente e – ciò che molti interpreti non prendono troppo sul serio – «alla breve». Ma perché Schubert richiede un «alla breve» ciò che non dev’essere inteso necessariamente come un tempo di velocità doppia – ma che di sicuro annuncia una superiore congruenza della composizione, in un certo senso del gesto ritmico del direttore?

Pollini lo ha intuito ed eseguito: non ogni accordo del grande tema dell’Adagio deve essere caricato col medesimo peso di dolore, con la stessa densità espressiva, da un «alla breve». Eseguita da Pollini la splendida melodia acquista progressivamente una tenerezza pudica, discreta. Essa non vuole imporsi con un’espressione sfogata, ma conservare anche nel tono dolente la discrezione viennese schubertiana. Fedele al motto – mai pronunciato – di Schubert, che si può formulare così. Se Beethoven eroicamente tuona: «La situazione è seria – ma non disperata», il genio di Schubert sussurra: «La situazione è disperata — ma non è seria».

Tutto questo però non è stato sufficiente a Pollini. Bach, Mozart, Chopin, Schubert, Schumann, Brahms: potrei parlare per ore delle sue interpretazioni, delle sue conquiste, dell’entusiasmo con cui il pubblico dei concerti gli ha espresso la sua gratitudine. Egli però rende la vita difficile a se stesso e al suo pubblico perché sente troppo bene quale grossa posta sia in gioco quando si procede in un meraviglioso ma circoscritto campo di storia della musica. Non vanno evocati certi fantasmi? I fantasmi del logorìo, dell’isolamento e della sazietà? La disinvolta ripetizione delle medesime opere – opere di inesauribile profondità – non è esposta al rischio della meccanicità e dell’arzigogolo? Non porta all’indifferenza della routine o al preziosismo? E questo l’incessante interrogativo di Pollini. E per questo egli scopre, ad esempio, i 12 Studi che Debussy completò nel 1915, quando iniziava la fase finale del compositore, quel tardo stile al tempo stesso neoclassico e così arditamente vicino a Stravinskij! Si ritiene che gli Studi siano di una difficoltà che li rende pressoché ineseguibili; e che aderire alle richieste di Debussy senza barare sia impossibile. Ma Pollini è in grado di usufruire della sua tecnica per togliere agli Studi tutta la schematicità del genere «studio», tutto ciò che in essi vi è di tecnicistico e di dimostrativo. E neppure in questo caso egli ha bisogno di trionfare mobilitando solo la sua fenomenale destrezza. Egli trasforma gli Studi di Debussy in poemi musicali. Vale a dire egli rivela come sia la qualità timbrica a caratterizzare questi pezzi estremamente complessi ma anche profondamente meditativi; come essi contengano momenti rapsodici; come nello Studio n. 10 si accenni persino al motivo di La terre basse di Eugen d’Albert. Tutti i precedenti interpreti che si sono accostati agli Studi di Debussy, come se fossero una specie di Chopin impressionistico, hanno sminuito queste composizioni. Pollini ne ha fatto invece una rivelazione, rendendo con sovrano dominio del suono e calma noblesse quanto c’è di poetico e di moderno nell’arte dell’ultimo Debussy. Assolutamente incredibile – e con ciò arrivo alla fine delle mie entusiastiche quanto frammentarie considerazioni sulle peculiarità interpretative di Pollini – è la potenza sonora, la forza del gesto, la lucentezza e insieme la flessibilità con cui Pollini suona – per quanto possa essere «suonabile» – la Seconda Sonata di Boulez. Qui egli, per rendere in modo chiaro ma anche intenso la ricchezza di questa musica – esigente all’estremo – aggiunge una prodigiosa rapidità gestuale. La Seconda Sonata di Boulez eseguita da Pollini, più ancora che un evento nella storia della composizione diventa un miracolo di arte esecutiva! Non meraviglia che Luigi Nono abbia lavorato volentieri con un tale interprete. Così come non meraviglia d’altro canto che Pollini esegua Boulez richiamandosi alla Hammerklavier di Beethoven, che egli interpreta con la più ardimentosa e creativa sensibilità moderna. Non temano, Signore e Signori, non abuserò della Loro pazienza e della Loro amabilità riepilogando il lungo percorso che ha portato Pollini al più grande compositore di sonate che la storia della musica annoveri: Beethoven. È stato un percorso partito dal Beethoven melodico-elegiaco e misurato che guarda al Bello ideale, per giungere al Beethoven drammatico e irriducibile. Una riluttanza profondamente latina ha frenato talvolta Pollini di fronte al misticismo dell’ultimo Beethoven come davanti alla retorica del suo primo periodo. La cosa più sorprendente, com’è naturale, è stata sempre la padronanza del dato tecnico secondo la lettera del testo. I glissando delle ottave all’inizio del Concerto per pianoforte n. 1 o nel Finale della Sonata Waldstein, nei quali di solito si bara parecchio, Pollini li suona. Una volta, nella Beethoven Halle di Bonn, mi permisi di chiedergli come riuscisse a suonare in modo così fenomenale le ottave in prestissimo nel Finale della Waldstein. «Le ottave sono facili», rispose, «bisogna solo non averne paura». Sembra ovvio. Sarà così. Ma come fa un normale pianista, un comune mortale a non avere paura?

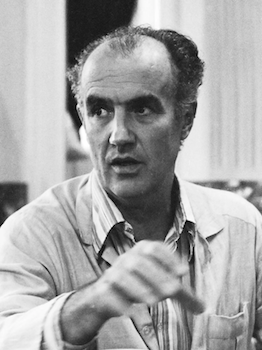

Un giovane Pollini al pianoforte

Il padre di Pollini, Gino Pollini, vissuto dal 1903 al 1992, è stato un architetto all’avanguardia in Italia. Insieme con Luigi Figini ha progettato, ad esempio, gli stabilimenti Olivetti. La madre di Pollini, Renata Melotti, sorella dello scultore Fausto Melotti, ha studiato canto e pianoforte. Guardando la facciata degli edifici Olivetti di Gino Pollini mi è venuto in mente, per involontaria associazione di idee, che Maurizio Pollini rende nel medesimo modo strutturale le biscrome ornamentali nella ripresa dell’Adagio della Hammerklavier. Ci sono due possibilità di eseguire queste biscrome. Ma Pollini, la cui interpretazione della Hammerklavier è tra le maggiori esperienze artistiche della mia vita, ne scopre una terza. Vale a dire: si possono articolare le sparse biscrome in modo che rafforzino la melodia circostante. È quello che fa Arrau. Seconda possibilità: si possono eseguire le biscrome nelle loro potenzialità non melodiche, in contrapposizione alla melodia principale. Ed è quello che fa Schnabel. Pollini invece si rifà al momento grafico – le battute 88-103 dell’Adagio dell’Hammerklavier. Egli dà rilievo alle note che per così dire cadono nel grande intervallo come improvvise ottave e none, creando una nitida proiezione sonora della disposizione grafica testuale. L’effetto della interpretazione grafica di Pollini è stupefacente. E mai un artista ha avuto più ragione di lui quando ha coraggiosamente affermato di nutrire «una grande avversione nei confronti dell’originalità a ogni costo, in quanto fondamentalmente disonesta». Ma ci chiediamo perplessi — in che modo tutto ciò si concilia con quell’idea della misura, della «classicità latina» che si può presupporre nell’arte di un Pollini come ovvia, come prima o seconda natura? Ebbene, questo artista ci ha mostrato con la sua vita che cosa siano veramente il classico e la «classicità». Classico non è necessariamente la misurata, sicura aurea mediocrità di Orazio, compiaciuta della sua prudenza, ma qualcosa di molto diverso. La grande classicità presenta infatti un parallelogramma ricco di tensioni, di gigantesche forze in contrasto, dalla rigida quiete dell’inanimato al più sfrenato tumulto. Pollini sa bene quanto siano importanti, in musica, la quiete, la stasi, il silenzio. Ancora di recente, in un’intervista a Focus, ne ha parlato a fondo con Peter Kammerer, e in tale contesto io vorrei aggiungere una folgorante testimonianza di artista, quella di Beethoven, che disse: «La morte può essere espressa con una pausa». Tutto ciò appartiene al parallelogramma delle forze con cui ci si configura oggi la grande, attiva classicità. Queste forze non infuriano caoticamente, ma sono infrenate in una struttura di opposti che si può dominare. Nelle serate di grazia questo parallelogramma delle energie, questo equilibrio tra controllo ed estasi, vitalità e legge organica, questa avventurosa classicità prende vita sotto le mani di Maurizio Pollini, al quale ora consegno cordialmente e con amicizia il Gran Premio Siemens per la Musica».