di Francesco Degrada

(Pubblicato sul n. 15 di Amadeus, febbraio 1991)

Documenti e testimonianze offrono l’immagine di un rapporto problematico

di Antonio Vivaldi con il suo ambiente e la sua epoca. Vezzeggiato dai potenti,

conteso dagli editori internazionali, celebrato come compositore

e virtuoso di violino, il musicista fu spesso criticato dai colleghi non solo per la sua opera,

ma anche per la sua condotta sociale e privata.

«Antonio Vivaldi discende dal Prete Rosso e questi è un miracolo di San Marco». Così Gianfrancesco Malipiero (direttore dal 1947 al 1972 della prima grande edizione vivaldiana comprendente 529 opere strumentali e 13 composizioni sacre che rivelarono il genio di Vivaldi al mondo intero) in un affettuoso quanto stravagante libretto dedicato al musicista veneziano.

I nuovi studi su Vivaldi e il suo tempo (in parte favoriti anche dalla nuova edizione critica delle sue opere iniziata nel 1982) hanno prodotto dell’opera vivaldiana un’analisi più approfondita e di più ampio respiro rispetto a quelle tentate in passato sul piano storico-filologico (seguendo alcuni itinerari obbligati dalla musicologia tedesca), ovvero su quello più superficiale e svagato della cronaca e del costume: si sono così meglio compresi i rapporti del musicista con il mondo musicale e con la società nel quale si formò e si trovò a operare, sono stati portati alla luce momenti non secondari della sua esperienza artistica, è stata chiarita infine la parabola enigmatica della sua fortuna presso i contemporanei e i posteri.

Antonio Vivaldi

Documenti e testimonianze di prima mano offrono, in maniera significativa, l’immagine di un rapporto problematico di Vivaldi nei confronti del suo ambiente e della sua epoca. Da un lato ci consegnano il ritratto di un musicista assurto ai più alti fasti della gloria, vezzeggiato dai potenti («ho l’onore di carteggiare con nove Principi d’Altezza» e «girano le mie lettere per tutta l’Europa»), conteso dagli editori internazionali, celebrato come compositore e come virtuoso di violino, presente in maniera anche sin troppo invadente su tutto l’arco della vita musicale del tempo, dal concerto alla chiesa e al teatro. Tanto che Benedetto Marcello poté vedere in lui – non solo per un irriducibile contrasto culturale e morale che si sommava al disprezzo sociale e a contingenti e irritanti conflitti di interesse nella gestione del Teatro S. Angelo – una sorta di emblema del compositore alla moda: teso a inseguire senza scrupoli, e nelle forme più corrive, il successo e il guadagno.

Vivaldi ebbe in sorte di godere del successo presso i pubblici e gli amatori di tutta l’Europa e dell’ammirazione di alcuni tra i più grandi interpreti e compositori del tempo (a cominciare dal giovane Johann Sebastian Bach). Viceversa, sul piano delle testimonianze critiche, il silenzio delle fonti (tanto più sorprendente se si considera l’attenzione prestata da teorici e trattatisti a musicisti coevi, anche di scarso o addirittura di infimo rilievo) si rompe molto spesso per far emergere riserve e perplessità che investono non solo la disinvolta condotta sociale e privata del musicista (sulla quale in verità si è continuato a insistere in maniera ottusamente stucchevole – sino ai nostri giorni) quanto propriamente l’essenza stessa della sua musica.

Charles de Brosses

Così, Charles de Brosses registrava che nel 1739 Vivaldi era assai mediocremente stimato nella sua stessa Venezia, dove furoreggiava invece Johann Adolph Hasse; il Goldoni che si dilunga nella compiaciuta delineazione caricaturale del suo aspetto umano lo definisce anche senza mezzi termini (attingendo evidentemente a un’opinione diffusa) «Un compositore mediocre» e tramanda seccamente che «i buoni conoscitori» ritenevano «che egli mancava nel contrappunto e che non metteva i bassi a dovere»; Tartini lo accusava di non saper scrivere per la voce, e di essersi perciò fatto sonoramente fischiare come compositore di teatro; due patriarchi della musicologia settecentesca come lo Hawkins e il Burney lo citano quasi esclusivamente per notare la natura irregolare e stravagante della sua invenzione; persino un suo discepolo spirituale come il Quantz registrava, dopo la folgorante apparizione del suo genio, un periodo di progressiva involuzione. Esisteva dunque qualcosa, in questo compositore «alla moda» che paradossalmente non faceva corpo completamente con il gusto del suo tempo, qualcosa che suscitava resistenza e irritazione, qualcosa che può autorizzare in qualche modo a parlare di una sua «inattualità». Le ragioni di questa «inattualità» vanno probabilmente ricercate in una non totale coincidenza del nucleo più profondo della sua arte con alcuni aspetti impor tanti del gusto arcadico e razionalistico. Nell’ambito della musica strumentale fu Corelli e non Vivaldi a essere considerato, nella tradizione storiografica europea e in particolare italiana, il più illustre esponente dei nuovi orientamenti estetici di fine Seicento e primo Settecento, il rappresentante più tipico della reazione alla libertà fantastica del Barocco, ai suoi eccessi e alle sue intemperanze, in nome dei nuovi ideali di misura, di controllo, di classica armonia elaborati nell’ambito dell’Arcadia.

Arcangelo Corelli

«Il nuovo Orfeo dei nostri giorni», il «Cristoforo Colombo della musica», il «Principe di tutti i musicisti» lo definirono con enfatico compiacimento i contemporanei. Alla base di questi altisonanti omaggi stava il riconoscimento che Corelli aveva elaborato una scrittura che rispondeva ad alcune delle norme fondamentali di ogni poetica classicistica e in particolare di quella del classicismo arcadico: regolarità, chiarezza, equilibrio dell’aspetto formale, compostezza, decoro, dignità del momento espressivo. Lo stesso Corelli, la cui fama di esecutore e di concertatore eguagliava se non addirittura superava quella del compositore, aveva coronato la sua opera – sviluppatasi in simbiosi con gli ideali dell’Arcadia romana – foggiando uno stile esecutivo perfettamente adeguato a quei moduli costruttivi.

Lontano dall’accademia

Se la poesia arcadica tornava ai modelli della lirica illustre italiana e in particolare al linguaggio petrarchesco (ripensato ovviamente in una prospettica riduttiva e selettiva), se il teatro di Zeno e di Metastasio guardava, almeno programmaticamente, agli esempi dell’antichità riletti nello spirito dei drammaturghi francesi del grand siècle, il superamento degli ideali barocchi si definiva nella musica attraverso un’estrema razionalizzazione della struttura formale e dei moduli tecnici e interpretativi. Le parole d’ordine erano semplicità ed espressione. Messo al bando lo scapigliato virtuosismo barocco, relegato tra le anticaglie gotiche il vecchio e glorioso stile contrappuntistico, l’enfasi cadeva ora sulla linearità e la cantabilità della melodia, la perspicuità e la logica della struttura armonica, l’euritmia del pieno formale, fondato eminentemente sulla costruzione per membri di frase giustapposti in un elegante e prezioso gioco di corrispondenze e di simmetrie, che sostituiva il tradizionale principio compositivo fondato sullo sviluppo dei motivi. Parimenti si voleva l’espressione sottratta a una troppo scoperta tensione, a un troppo accentuato patetismo, per inquadrarla nell’ambito della teoria degli affetti, a sua volta rilanciata in un’interpretazione assai rigidamente orientata nella schematizzazione delle categorie contenutistiche e formali. L’ambizione era di sottrarre la musica a quello che appariva il dominio opaco del capriccio e del senso, sottoponendola, per quanto possibile, al controllo della ragione, facendone la sede di evidenze chiare e distinte. Che era un modo, anche, per esorcizzare le componenti della musica capaci a loro volta di mettere in crisi un tipo di razionalità astratta, cristallizzata, nella quale si ravvisa oggi il limite più evidente di tante espressioni della cultura italiana del primo Settecento; quella stessa che – a tacer d’altro – poté ravvisare nel triste, spoglio e asettico rigorismo dei Salmi di Benedetto Marcello un esempio insigne di «buon gusto», segnato da una forza inventiva che appariva senza meno di stampo michelangiolesco .

Un particolare da un dipinto di Pietro Longhi.

Altro, sin dal suo esordio, l’orizzonte di Vivaldi: i postulati fondamentali della nuova cultura – pienamente rispecchiati nella sua opera in quanto avevano di positivamente innovativo nei confronti della temperie spirituale tardo-barocca – erano accolti con spirito alacremente critico e con una disposizione costantemente aperta alla verifica sperimentale, tesa a svilupparne gli elementi progressivi senza dogmatismi, pregiudizi e reverenziali timori. Si pensi per esempio al senso vivaldiano della forma, così terso, equilibrato, rigoroso ma insieme così lontano da ogni sforzo intellettualistico, da ogni schematismo, da ogni sapore d ‘accademia. Le sue opere non declinano un modulo, ma propongono volta a volta una sintesi organica di un’intuizione musicale naturalmente atteggiata secondo cadenze intimamente logiche: il fatto che il piano architettonico nasca sempre di nuovo da un confronto con la sostanza immaginativa, la sigla melodica, ritmica, timbrica di ogni composizione fa sì che esso si rinnovi di continuo, si ponga come il caratteristico respiro poetico di ogni opera. Qualche voce, anche autorevole, ha potuto sostenere il contrario, per disinformazione o per puro gusto del paradosso. È probabile anche che molti, tratti in inganno da una chiarezza d’eloquio e da una tecnica di scrittura tanto fluida e spontanea da apparire scontata, abbiano scambiato la semplicità con la banalità, rinunciando a priori a qualsiasi tentativo di analisi. Ma proprio da un’analisi attenta la facilità vivaldiana rivela i motivi reconditi del suo fascino, la sottigliezza e l’esprit de finesse che la governano.

Il senso della maschera

Il tema, fortemente caratterizzato nelle sue formanti melodico-ritmiche-timbriche, è inteso da Vivaldi come dinamico nucleo generatore della composizione e insieme come punto di riferimento percettivo di un’intuizione unitaria del processo formale. La coesione della struttura, ottenuta attraverso un processo di aggregazione logica delle parti su base contrappuntistico imitativa, ma anche su più sottili rapporti di complementarità ritmicomelodica, è sin dalle Sonate dell’Opera I una delle caratteristiche tipiche della scrittura vivaldiana e uno degli elementi più divergenti dai modelli corelliani. Tuttavia l’uso della funzione tematica che caratterizza in senso vigorosamente progressivo l’arte vivaldiana ha ben poco da spartire (contrariamente a quanto sosteneva nei suoi intolleranti entusiasmi sciovinistici Fausto Torrefranca) con il valore che i musicisti classico-romantici le conferiranno all’interno del loro modus operandi. Non è la scultorea sintesi espressiva nella quale si preannuncia ma anche, in un certo senso, si riassume il suo significato. Il tema vivaldiano (e non si pensi qui alle poche opere universalmente note, ma all’insieme della sua produzione), per quanto inconfondibilmente individualizzato nei suoi valori strutturali ed espressivi, mantiene una relativa fungibilità. Si dà come unità complessa, concepita per essere scomposta e ricomposta nei suoi elementi costitutivi, come punto di partenza di un processo di trasformazione che obbedisce alle regole di una sottilissima ars combinatoria. In altri termini, in Vivaldi l’accento cade decisamente più che sulla figura tematica, sulla sua metamorfosi, sulla progressiva declinazione melodica, ritmica, timbrica, dinamica etc. che la fa apparire insieme se stessa e altro da sé, che ne determina il mascheramento per svelarne di nuovo, nella diversità, i lineamenti.

La tecnica concertante che non isola di norma il solista (o i solisti) su un piano contrapposto a quello del Tutti, ma lo lega alla logica di un discorso saldamente integrato nella sua struttura, appare come la funzione di superficie di un impulso più profondo: la volontà di trasporre sotto le specie della musica un’intuizione della realtà come dinamico divenire, perenne trasformazione. La qualità astratta e analogica del mezzo musicale non riesce a nascondere il pathos vitalistico, la partecipazione organica, fisiologica che a quell’impulso, per sua natura oscuro, si accompagna.

Un particolare da un dipinto di Pietro Longhi.

Colpisce l’aura di fascinazione e d’incanto da cui l’autore, prima ancora che l’ascoltatore, è colto di fronte alla magia di questa inquieta e insieme dolcissima pulsione sonora, che di continuo rimanda – in maniera trasposta – alle sue profonde scaturigini esistenziali. Vivaldi recupera nell’ambito della musica strumentale, nel più intimo definirsi della sua struttura, il senso dionisiaco della maschera e della metamorfosi che è l’anima segreta della civiltà, del costume e del teatro veneziani. Uno dei caratteri distintivi della sua musica sta nel recupero di questa dimensione oscura, mitica e magica, secondo modi, tecniche, ritmi di travolgente impeto ma anche di cristallina limpidezza, di solare razionalità: sì che nei suoi momenti di grazia essa si pone come il momento d’incontro e di sintesi di due forze divergenti e pure complementari: un impulso di natura sensuale e orgiastica e una capacità di oggettivazione razionale di cartesiana chiarezza. In pochi altri musicisti è dato cogliere con altrettanta evidenza, la coesistenza dialettica di questi due momenti; ma è proprio della natura di Vivaldi, artista e uomo, il ricorrere di una bipolarità affascinante proprio per il suo carattere intimamente ambiguo. Anche per questo la «ragione» di Vivaldi non è mai astratta o arida, o schematica, ma tutta tesa al concreto e liberissima: una libertà che poté essere letta da un’epoca schiava di pregiudizi ultrarazionalistici come arbitrio o bizzarria. D’altra parte, fu proprio lo stesso Vivaldi a rivalutare in una stagione ossessivamente tesa al superamento di quel che poteva apparire come il residuo di un gusto corrotto, il peso che egli attribuiva nella propria poetica alla facoltà – inassimilabile all’intelletto – che egli amerà definire, nei titoli delle sue più prestigiose raccolte di concerti, come «estro» o addirittura come «Stravaganza»: sino a giungere a identificare nella tensione tra le norme della scienza compositiva e la libera fantasia creativa, nel «Cimento dell’armonia e dell’invenzione», appunto, una condizione insopprimibile del fare artistico.

La musica da camera in un dipinto di Robert Tournieres.

Il suono come energia fisica

Forse era nella logica della storia, di questa stagione storica, che l’esigenza di un massimo di coerenza e di semplificazione strutturale comportasse anche un allentamento della ricerca formale, un appiattimento del senso ritmico (sino alla frequente, stucchevole coincidenza di ritmo e metro) e – in generale – un minore interesse verso l’aspetto timbrico. Dobbiamo a Vivaldi (così come in altri modi a J. S. Bach, Händel, Domenico Scarlatti, Rameau) se i nuovi ideali, che riflettevano l’orientamento profondo del gusto preilluministico e illuministico, furono perseguiti attraverso il recupero della lezione più vitale dell’esperienza barocca, e mediante una disposizione volta costantemente alla ricerca di nuove dimensioni formali e significative. Curiosamente, i più grandi compositori del primo Settecento – e segnatamente Vivaldi – furono, ciascuno per la propria parte, defilati rispetto alla linea maestra del gusto della loro epoca. Tutti dovettero misurarsi con antagonisti giudicati capaci di incarnare assai meglio lo spirito del tempo ovvero, come Domenico Scarlatti, lavorare in certa misura ai margini della vita musicale ufficiale. Di tutti la reale portata storica poté essere giudicata con serenità e chiarezza molto tempo dopo la morte. Vivaldi non ebbe né la voglia né il tempo di consegnare, come il suo grande predecessore Arcangelo Corelli, «modelli» all’imitazione dei posteri. C’era in lui un’inquietudine esistenziale che sarà dei libertini e dei grandi avventurieri settecenteschi, che lo brucerà in una furia convulsa di attività e lo porterà a morire, per una ragione che ancora ci sfugge, in un’oscura locanda di Vienna.

Un demone spinse la vita di quest’ uomo. A livello dell’esperienza artistica assunse le forme di un’intuizione sensuale, carnale del suono, come prorompente energia fisica, che sembra sforzare l’invenzione, sfidarla a un continuo confronto. Per questo Vivaldi può essere accostato ai grandi profanatori del tempio della più cristallizzata raison settecentesca. La sua invenzione ha come primo motore non tanto un progetto architettonico formale, quanto una sollecitazione di indole propriamente «estetica», nel senso etimologico del termine, un impulso vitalistico di ordine ritmico, una fascinazione di ordine timbrico, materico. In implicita polemica con un ambiente culturale pronto a liquidare anche in modi contraddittori e paradossali le qualità più specifiche della musica (si pensi alla fortuna arrisa alla boutade di Fontenelle, «Sonate, que me veux tu?»), Vivaldi riportò decisamente l’astrazione compositiva alle sue basi percettive, al suo fondamento sensibile. Questa intuizione del suono per così dire dall’interno, questo recupero del suo spessore fisico, questo prorompente senso di vita che si percepisce essenzialmente attraverso la trascinante forza del ritmo, della melodia e del timbro (ma come non pensare anche certi straordinari preziosismi armonici che sembrano miracolosamente recuperati dalla più alta tradizione madrigalistica rinascimentale?), fa sì che le musiche di Vivaldi si distinguano in maniera così netta da quelle dei contemporanei.

Anche le musiche a programma di Vivaldi sono un’interessante cartina di tornasole. La musica a programma, per l’estetica razionalistica – incapace d’immaginare una qualsiasi autonoma valenza espressiva della musica al di fuori del rapporto con la parola – era un escamotage per far rientrare l’arte dei suoni nel dominio della teoria dell’imitazione, in nome dell’equazione, di segno classicistico, «Ut pictura musica».

I concerti a programma

Per questa via si recuperava la musica da un incoerente e caotico gioco di sensazioni alla dimensione di un linguaggio. Il prezzo da pagare fu costituito dall’ossequio a procedimenti e formule compositive generalmente inficiate da un insopprimibile impaccio intellettualistico, in quanto legate a un formulario retorico di gesti e di figure assai rigidamente declinato. Vivaldi riaffermò in quest’ambito, con decisione e spavalderia, si direbbe, le ragioni della musica: i suoi concerti a programma sono anzitutto strutture musicali autonome, dotate di una logica che è quella della forma musicale pura, non del pretesto illustrativo che le è collegato. Le relazioni con l’oggetto della rappresentazione sono inoltre mediate a un livello più profondo rispetto a quello di una stilizzata convenzione. «Ascoltando il concerto La notte si sente che è notte fonda, impenetrabile», osservava giustamente Malipiero; poiché in Vivaldi l’imitazione della natura non scade mai – come in molti suoi contemporanei – al livello dei meccanismi ingegnosi di una Wunderkammer (gabinetto delle meraviglie, n.d.r.) principesca. Così il tono sanguigno e popolare, la ridondante pienezza di umori distinguono i concerti delle Stagioni (nati indipendentemente e prima degli orridi Sonetti cui l’autore li collegò a beneficio dei dilettanti) dalle centinaia di evocazioni letterarie, pittoriche e musicali del tempo: qui è totalmente assente il manierismo letterario e le giudiziose ambizioni filosofiche dei tanti musicisti che fino allo Haydn delle Jahreszeiten si accostarono allo stesso tema. C’è piuttosto un abbandono all’incanto del suono che sembra davvero incarnare il senso del fluire della vita in una dimensione morbida e tumultuosa, tenera e crudele. Il segno non è quello di un banale edonismo, perché Vivaldi trasmette – come i grandi libertini settecenteschi – anche il senso torbido, oscuro, inquietante di questa pulsione vitalistica che avrà libero corso in concerti come L’inquietudine, Il sospetto, La tempesta di mare, La notte, o in quel Concerto funebre che affida al brivido di un timbro livido e stravolto il compito di concretizzare il senso di orrore, ancora una volta fisico e carnale, dinanzi all’immagine della morte. Nelle Stagioni il tema segreto e dominante dell’arte vivaldiana, quello della metamorfosi, viene modulato in una tonalità elegiaca, sotto la quale pulsa gagliardo un sentimento panico del suono. Sarebbe tuttavia un errore sottovalutare, di fronte a questa forza sorgiva della fantasia vivaldiana, che ha fatto parlare non a torto di lui come di un «primitivo», l’esercizio di consapevole e faticosa ricerca implicito alla sua prassi compositiva. Si pensi, per esempio, con quale lucida coerenza è attuata la scomposizione e l’analisi del suono e quale fondamento di sistematica sperimentazione (e in questo senso l’attività all’Ospedale della Pietà fu preziosa) presupponga l’uso quasi impressionistico e luministico della materia sonora, trattata in maniera così singolarmente affine al colore nei quadri di Francesco Guardi. Sia quando si serve di organici tradizionali (come il complesso d’archi, mai così straordinariamente ricco di sfumature prima di lui) sia quando fa uso delle più raffinate e inconsuete fonti sonore (con il compiaciuto recupero di timbri rari o desueti, liuto, tiorba, mandolino, chalumeau, viola d’amore, viola all’inglese, flautino etc.), sia quando propone accostamenti coloristici a prima vista singolari e azzardati, sia infine quando opera su strumenti che si direbbero, con un termine desunto dalle Avanguardie del nostro secolo, «preparati» (violini con vari tipi di scordatura, «in tromba marina», impiego di varie sordine per archi e fiati etc.). Conferma questa attenzione sistematica, ma tutta empirica, ai fondamenti fisico-acustici del progetto compositivo (altre saranno in quest’ambito le ambizioni di un Tartini), l’interesse acuto per la dislocazione spaziale delle fonti sonore, nei «concerti in eco» o nei concerti «in due cori», che sollecitano, attraverso la sua proiezione nello spazio musicalmente articolato e scandito, una declinazione ulteriore del principio concertante: come il mirabile Concerto in due cori in la maggiore RV 585 che contrappone due orchestre, ciascuna delle quali caratterizzata da un gruppo di solisti: rispettivamente 2 violini, di cui uno principale, e 2 flauti; 2 violini, 2 flauti e organo concertante. Un’opera che si inserisce significativamente in quel filone di concerti «per molti strumenti» in larga parte conservati a Dresda, che mirano a uno sviluppo su più piani dello stile concertante.

Si pensi, per esempio, con quale lucida coerenza è attuata la scomposizione e l’analisi del suono e quale fondamento di sistematica sperimentazione (e in questo senso l’attività all’Ospedale della Pietà fu preziosa) presupponga l’uso quasi impressionistico e luministico della materia sonora, trattata in maniera così singolarmente affine al colore nei quadri di Francesco Guardi. Sia quando si serve di organici tradizionali (come il complesso d’archi, mai così straordinariamente ricco di sfumature prima di lui) sia quando fa uso delle più raffinate e inconsuete fonti sonore (con il compiaciuto recupero di timbri rari o desueti, liuto, tiorba, mandolino, chalumeau, viola d’amore, viola all’inglese, flautino etc.), sia quando propone accostamenti coloristici a prima vista singolari e azzardati, sia infine quando opera su strumenti che si direbbero, con un termine desunto dalle Avanguardie del nostro secolo, «preparati» (violini con vari tipi di scordatura, «in tromba marina», impiego di varie sordine per archi e fiati etc.). Conferma questa attenzione sistematica, ma tutta empirica, ai fondamenti fisico-acustici del progetto compositivo (altre saranno in quest’ambito le ambizioni di un Tartini), l’interesse acuto per la dislocazione spaziale delle fonti sonore, nei «concerti in eco» o nei concerti «in due cori», che sollecitano, attraverso la sua proiezione nello spazio musicalmente articolato e scandito, una declinazione ulteriore del principio concertante: come il mirabile Concerto in due cori in la maggiore RV 585 che contrappone due orchestre, ciascuna delle quali caratterizzata da un gruppo di solisti: rispettivamente 2 violini, di cui uno principale, e 2 flauti; 2 violini, 2 flauti e organo concertante. Un’opera che si inserisce significativamente in quel filone di concerti «per molti strumenti» in larga parte conservati a Dresda, che mirano a uno sviluppo su più piani dello stile concertante.

Questo rapporto insieme razionale e carnale con la musica, questo assiduo indagare lucido e istintivo nei suoi meccanismi segreti, ricominciando ogni volta a dipanare da punti diversi (come virtuoso, compositore, didatta, direttore, impresario) il filo che porta al cuore del suo cuore, segnano il completo superamento di ogni residua istanza matematico-metafisica della concezione compositiva: la creazione musicale viene modernamente riportata entro un ambito puramente soggettivo. Non è rivelazione o mimesi di un ordine nascosto sotto l’effimera incoerenza dell’apparente, né adeguamento a una «ratio» naturale implicita all’ordinamento sonoro. È piuttosto il consapevole sfruttamento di una serie di potenzialità interne a un sistema, le cui leggi si misurano esclusivamente sulla loro funzionalità acustica e la loro efficacia espressiva. Anche per questo la scrittura vivaldiana non è sempre un modello di correttezza accademica, e «i buoni conoscitori» alla ricerca di infrazioni alle regole del contrappunto e dell’armonia vi avranno certamente potuto trovare molto da eccepire. Ma è assai probabile che il musicista giudicasse «per li coglioni», come egli spesso si esprime brutalmente in una notazione autografa su una partitura, preoccupazioni di questo tipo; riservandosi di elevare, là dove bisognava, straordinarie architetture contrappuntistiche (con un contrappunto scenografico, tiepolesco, fondato non sull’astratto gioco delle linee melodiche, quanto sulle loro concrete virtualità foniche) e di immaginare concatenazioni armoniche tra le più ardite del suo tempo.

Acrobazie da giocoliere

Anche le frequenti possibilità offerte all’interprete di operare questa o quella modifica, di scegliere questa o quella soluzione «Se piace», non sono solo un generico omaggio alla prassi esecutiva del tempo, quanto piuttosto la spia di un gusto tutto particolare per la manipolazione del suono, un indice della consapevolezza che la struttura compositiva è un progetto capace, entro limiti dati, di variazioni e modificazioni che orientano il senso complessivo dell’opera verso nuove direzioni significative. Vivaldi ha affidato a un concerto, che riprende ancora una volta il tema principe della metamorfosi, l’affermazione, tra giocosa e ironica, di questo principio. Si tratta del Concerto per violino, violoncello e archi RV 572 dal titolo Proteo o sia il mondo al rovescio, nel quale «il violino principale può sanare li soli del violoncello et al rovescio il violoncello può sanare li soli del violino». Che non è, come potrebbe parere, un monumento all’ambiguità della musica, ma l’affermazione, segretamente orgogliosa, di un magistero di scrittura che permette acrobazie da giocoliere, come quella di fare indossare a un solista i panni dell’altro, e di far marciare la musica «al rovescio» con i piedi per aria.

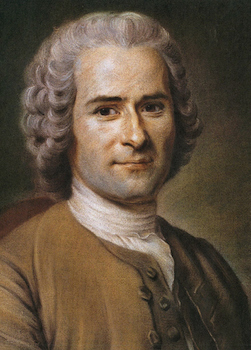

Jean-Jacques Rousseau

Non basta l’opportunismo o l’avidità di guadagno a spiegare la volontà di non lasciare intentato alcun genere della letteratura del tempo, ambizione che lasciava perplesso, secondo il Presidente De Brosses, un musicista come Tartini. In realtà è la profonda consapevolezza dell’unità dell’esperienza musicale (la stessa che guiderà mezzo secolo più tardi l’attività di Mozart) a spingere il virtuoso di violino e il compositore di sonate e di concerti verso la musica religiosa, la musica vocale da camera e il teatro, a portarvi e a scoprirvi incentivi destinati ad avere riflessi su tutt’intera la sua vicenda creativa. Celebrazione religiosa ma anche festa civile – secondo una tradizione tipicamente veneziana che risale a Willaert, ai Gabrieli, a Monteverdi – la musica religiosa di Vivaldi colpisce per la straordinaria ricchezza dei contenuti e degli atteggiamenti espressivi. C’è la componente languida e sensuale («commovente e voluttuosa» dirà Rousseau nelle Confessioni ripensando al suo lontano soggiorno veneziano e alle musiche ascoltate negli Ospedali), legata alle canterine della Pietà, l’istituzione che dovette essere per il musicista un nodo di affetti prima che una fucina di sperimentazione; c’è il tono frivolo e brillante delle Introduzioni e di molti mottetti di circostanza; c’è la commossa intensità delle intonazioni dell’Ordinarium Missae e la maniera tiepolesca dei grandi Salmi; c’è la tristezza senza riscatto, la malinconia tenerissima e abissale dello Stabat Mater o l’infuocato delirio mistico della Sonata e del Concerto «al Santo Sepolcro» .

Il sacro si dà in Vivaldi, coerentemente allo spirito del tempo, come emozione, sia pure come emozione pia: la tensione spirituale è tutta volta alla pienezza dei sensi e dei sentimenti attraverso i quali la divinità si rivela. Ma propria di Vivaldi è la tendenza alla drammatizzazione del rito, la ricerca di un coinvolgimento della comunità ecclesiale in una vicenda spirituale della quale è la musica a segnare le linee di tensione. Anche qui, come nei concerti, il frequente ricorso alla tecnica del doppio coro non è semplicemente un omaggio alla grande tradizione policorale veneta, ma il tramite di una nuova funzione della musica nella liturgia. La divinità scende dall’empireo sfarzoso e trascendente cui l’aveva confinata la religiosità barocca, fastosa e primitiva, per essere investita di un forte afflato umano. La musica diviene il mezzo attraverso il quale il dogma viene rivissuto coralmente dal popolo dei fedeli, posto lungo l’asse sonoro e vero e proprio protagonista dell’atto liturgico: intorno e in mezzo a lui i suoni dilatano le immagini e i concetti del testo sacro in una grandiosa mimesi fantastica ed emotiva. L’uomo è così il centro e la misura del rito, la Scrittura è interpretata secondo schemi psicologici squisitamente attuali. Giuditta può così divenire la protagonista di un «Sacrum Militare Oratorium» che celebra i fasti di un’effimera vittoria della marina veneta sui Turchi a Corfù.

Ma non si comprenderà veramente Vivaldi se non si riuscirà a immaginare l’autore di concerti applauditi in tutta Europa, di lavori teatrali e di tante musiche religiose di potenza biblica, invischiato in una quantità di modesti traffici, di meschine occupazioni, di operazioni di piccolo cabotaggio, spesso ai limiti del lecito, un uomo che continuava nonostante tutto a rivestire l’abito talare, in quel pittoresco labirinto corrotto e crudele che era la Venezia del primo Settecento. Un mondo che l’ambiente del teatro nel quale il musicista si muoveva con compiaciuta disinvoltura come compositore, impresario, direttore, rispecchiava in forme paradossali e iperboliche. Un atteggiamento che certo rivela l’inquietudine esistenziale e l’avidità del personaggio, ma anche l’orgogliosa coscienza del proprio valore e dei propri diritti in una società nella quale era legge la violenza, la frode, la corruzione, e non esisteva rispetto o pietà verso chi non poteva vantare protezioni o era in grado di esibire esclusivamente il fragile schermo del proprio ingegno.

Il teatro vivaldiano

Circola prepotente nelle lettere vivaldiane superstiti (in gran parte riferentisi alla sua attività di uomo di teatro) un senso agro e risentito della propria straordinaria conoscenza della musica e dei suoi meccanismi di produzione, d’interpretazione e di consumo, che è facile leggere come una reazione al disprezzo di chi lo considerava niente più di un mestierante di dubbia moralità, pronto a offrire i propri servigi a chiunque gli facesse balenare la prospettiva di un guadagno. Certo, Vivaldi era circondato da personaggi di incerta reputazione, confinato a operare a Venezia in un teatro di secondo o terz’ordine, guardato con sussiego dall’ambiente che contava socialmente e culturalmente, e costretto ad accontentarsi, fuori dalla sua patria, come impresario di se stesso, di un circuito che – fatta salva qualche eccezione memorabile – non usciva da un ambito provinciale. Ma era anche il musicista che riusciva a comporre un concerto in minor tempo di quanto ne occorresse a uno scrivano per copiarlo, l’uomo di teatro che non esitava a correggere Zeno e Metastasio per ridurli a una misura più confacente alla propria drammaturgia, il virtuoso che si era esibito due volte dinanzi al Santo Padre, il compositore che a un certo punto volle rompere i rapporti con i grandi editori musicali europei perché si riteneva già abbastanza famoso e giudicava più conveniente sotto il profilo economico vendere uno per uno i manoscritti delle proprie opere agli ammiratori che gliene facevano richiesta.

Voltaire

Sempre di nuovo s’impone, prepotente, la musica, che è la chiave magica con la quale il demiurgo di quel cosmo pittoresco e irregolare governa per incanti la gran macchina del teatro. Un violinista tedesco di passaggio a Venezia, il barone von Uffenbach, ha fermato l’immagine di Vivaldi che, tra un atto e l’altro dell’opera Nerone fatto Cesare, rappresentata al Teatro Sant’Angelo nel Carnevale del 1715, s’avanza sul proscenio vuoto a interpretare, a mo’ di intermezzo, uno dei suoi concerti, lasciando senza fiato l’uditorio, per il virtuosismo dell’esecuzione culminante in una cadenza pirotecnica: l’archetto – racconta l’Uffenbach – faticava a trovar spazio accanto al ponticello per il gioco vertiginoso delle dita spinte sul manico verso le posizioni più acute, mentre fiorivano dalle quattro corde cascate di suoni in audacissimi passaggi polifonici.

Nello smagamento dell’autore, che con Malipiero amiamo immaginare «Con l’orecchio contro il violino per meglio ascoltarsi, per la gioia di vibrare col suo strumento», e nella tesa ammirazione del suo pubblico in questo entracte che rivelava finalmente senza schermi l’intuizione vivaldiana del teatro (e della musica) come prodigio sonoro, si può cogliere un’immagine emblematica di tutt’intera la sua esperienza creativa.