di Franco Fayenz

(Pubblicato sul n. 13 di Amadeus, dicembre 1990)

Strumento di oppressione da parte dei bianchi, luce di speranza per gli schiavi,

la religione diventa, nella popolazione nera americana, musica di straordinaria

raffinatezza e struggente malinconia, che cela non di rado

proteste tutt’altro che pacifiche e trascendenti.

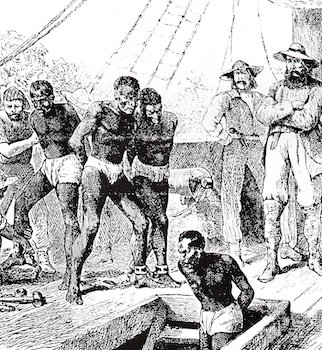

In un giorno imprecisato del 1619 una nave olandese attraccò nel porto di Jamestown, nell’est dei futuri Stati d’America. Recava a bordo venti giovani africani, razziati lungo la costa occidentale del Continente Nero per essere venduti ai coloni americani come mano d’opera da impiegare nei lavori più umili e pesanti. I malcapitati ignoravano che erano destinati a non avere più alcun diritto, bensì solamente il dovere di obbedire al padrone senza mai discutere. E che con loro la schiavitù sarebbe entrata a far parte, per due secoli e mezzo, delle istituzioni morali e sociali degli Stati Uniti.

La tratta degli schiavi durante la quale ebbe origine parte dei canti religiosi della popolazione nera.

Fino alla metà del diciannovesimo secolo, i neri importati furono milioni. Adesso la popolazione di colore rappresenta circa il 10% della popolazione, e si può considerare sufficientemente integrata nella way of life americana, nella lingua e nello scenario sociopolitico, sebbene sopravvivano notevoli sacche di razzismo e di tensione che ogni tanto esplodono. Soltanto nelle espressioni artistiche i neri hanno mantenuto – per fortuna – un’autonomia che è il frutto di una tradizione e di un itinerario molto precisi, soprattutto nella musica. Il jazz, che è il terminale colto di una serie di musiche popolari afroamericane – i canti di lavoro, le ballate, gli spirituals, i blues, i ragtimes pianistici – è stato elaborato verso l’inizio del Novecento da musicisti neri, ai quali ben presto si sono affiancati i bianchi.

Osserva Roberto Leydi che i primi canti e le più antiche danze degli schiavi d’America furono ovviamente assai simili a quelli africani. I resoconti dei cronisti e dei viaggiatori dell’epoca riferiscono, purtroppo in termini vaghi e generici, di balli collettivi clamorosi, contrassegnati da grida, da incerti tentativi melodici e da un violento fondale ritmico ottenuto coi piedi battuti sul terreno, con strumenti percussivi occasionali o con la voce stessa; e di canti corali rozzi per quanto riguarda la costruzione armonica e lo sviluppo melodico, ma accesi e drammatici nella loro forma spontanea a domanda/risposta e nei forti movimenti ritmici: questi ultimi furono (quasi esclusivamente) canti di lavoro. Le danze e i work songs sono dunque il punto d’avvio di tutto il folclore musicale dei neri d’America. L’esperienza religiosa che dà luogo ai canti spirituali sopraggiunge più tardi, verso la metà del Settecento, ma è fondamentale.

Gli storici più severi distinguono i vecchi spirituals dai moderni gospel songs, anch’essi di contenuto spirituale, perché i gospel costituiscono la commercializzazione (avvenuta non a caso attorno al 1930, cioè dopo la grande crisi economica) dell’innodia religiosa afro-americana. Gli spirituals nascono durante la schiavitù e sono canti di tradizione orale, anonima e comunitaria che in principio assumono essi pure la forma a domanda/risposta, poi quella totalmente corale, infine si trasformano in brani solistici, ma a questo stadio fanno parte ormai del repertorio professionale di cantanti illustri. Sono la conseguenza logica dell’incontro dei neri col cristianesimo (nelle sue varie forme) dei padroni bianchi. Un incontro che doveva avvenire in quanto il cristianesimo, che prospetta il risarcimento, nell’aldilà, delle sofferenze patite in vita, l’umiliazione del ricco e l’esaltazione del povero, rappresentava indubbiamente, per gli schiavi, una luce di speranza. Ai bianchi non sfuggì, invece, quale potente mezzo di conservazione e di predominio, oltre che di americanizzazione dei neri, poteva essere la religione cristiana. Si può senz’altro dire che oggi conosciamo gli spirituals meglio di altre correnti popolari afro-americane perché i bianchi ne privilegiarono la diffusione e la conoscenza. Era loro interesse dare degli schiavi un ‘immagine «buona» e sottomessa (è il retroterra culturale del romanzo La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Slowe) e di sottolineare la fisionomia consolatoria dei canti spirituali. In realtà, fra le righe di testi e di suoni in apparenza innocui e concilianti, si celarono non di rado proteste tutt’altro che pacifiche e trascendenti.

Ai bianchi non sfuggì, invece, quale potente mezzo di conservazione e di predominio, oltre che di americanizzazione dei neri, poteva essere la religione cristiana. Si può senz’altro dire che oggi conosciamo gli spirituals meglio di altre correnti popolari afro-americane perché i bianchi ne privilegiarono la diffusione e la conoscenza. Era loro interesse dare degli schiavi un ‘immagine «buona» e sottomessa (è il retroterra culturale del romanzo La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Slowe) e di sottolineare la fisionomia consolatoria dei canti spirituali. In realtà, fra le righe di testi e di suoni in apparenza innocui e concilianti, si celarono non di rado proteste tutt’altro che pacifiche e trascendenti.

In generale, comunque, dalla lettura e dall’ascolto degli spirituals, che sono quasi sempre di una bellezza struggente, emergono un’adesione al cristianesimo dai risvolti semplici ed evangelici, e una candida familiarità con Dio e con i santi cattolici e ortodossi che all’uomo di fine Novecento suona sconosciuta. Questi tratti si riflettono nella musica come in uno specchio, esaltati da suggestivi piegamenti verso il grave e da effetti di glissando e di rombo: i cantanti li ottengono con accorgimenti che compromettono o addirittura distruggono il valore lessicale dei testi poetici, pur di pervenire a esiti musicali di straordinaria raffinatezza.

Le esecuzioni raccolte sul campo dagli etnomusicologi, viaggiando negli angoli più riposti degli Stati Uniti, confermano l’accennata evoluzione. La forma originaria a do manda/risposta, oltre che dagli ancestrali ricordi africani, dipende dagli antecedenti immediati (e significativi) dei canti spirituali, costituiti dai «sermons», cioè dalle prediche che i primi preti neri rivolgevano nelle chiese alle comunità degli schiavi. L’uditorio, contrariamente alle abitudini generalizzate dei cristiani bianchi, commentava le fasi salienti della predica con approvazioni o cenni di dissenso ad alta voce, influenzando il sacerdote le cui parole si facevano sempre più accese e provocavano reazioni sempre più intense.

La cantante Mahalia Jackson.

A un certo momento, quasi inavvertitamente, le une e le altre diventavano un canto impulsivo nel quale si sublimavano o si placavano. Gli spirituals traggono ispirazione dagli argomenti più vari, solitamente (ma non sempre) soprannaturali. Talvolta sono invocazioni a Dio, denunce della propria condizione individuale o collettiva, richieste d’aiuto; molti contengono interpretazioni singolari di passi del Vangelo; i fiumi sono visti come simboli del confine che separa la vita dalla morte («la mia casa è al di là del fiume Giordano», «mostrami il fiume, portami all’altra riva».); la domenica e le altre festività sono agognate come doni di Dio che finalmente consentono una breve liberazione dal lavoro e dalla paura che incute il padrone o il guardiano.

Anche il Natale, naturalmente, è uno di questi traguardi, ma non più di altri, al contrario di quanto si potrebbe pensare. Non è rara, anzi, l’utilizzazione tout court dell’innodia ufficiale che celebra la nascita del Redentore. Per un paradosso che tutto sommato non sorprende, il Natale diventa oggetto di composizioni-esecuzioni più frequenti, talvolta deliziosamente giocose e profane, in epoca recente, quando il jazz è già una realtà internazionale e quando ha inizio la strumentalizzazione della maggiore festa cristiana come occasione consumistica. È negli anni Trenta che Fats Waller interpreta allegramente Swingin’ them jingle bells, imitato da Duke Ellington, Benny Carter e molti altri, mentre più tardi Louis Armstrong preferisce intonare con accenti mistici White Christmas e Mahalia Jackson dona una versione solenne e insuperata di Silent night, holy night. Ma a questo punto la preghiera dello schiavo dei secoli scorsi si è trasformata: soltanto i grandi artisti riescono a evocare e a comunicare l’antico dolore.